Американские

антропологи отыскали, что юные шимпанзе охотно делятся пищей со сверстниками, но с возрастом становятся всё более жадными. У бонобо детское добродушие сохраняется на всю жизнь. Другие особенности поведения бонобо тоже указывают на некоторую «задержку развития» по сравнению с шимпанзе. Новые результаты подтвердили гипотезу, согласно которой конфигурации в скорости и хронологической последовательности

Американские антропологи отыскали, что юные шимпанзе охотно делятся пищей со сверстниками, но с возрастом становятся всё более жадными. У бонобо детское добродушие сохраняется на всю жизнь. Другие особенности поведения бонобо тоже указывают на некоторую «задержку развития» по сравнению с шимпанзе. Новые результаты подтвердили гипотезу, согласно которой конфигурации в скорости и хронологической последовательности формирования разных психических черт играют важную роль в эволюции человекообразных.

По форме черепа, структуре волосяного покрова и некоторым другим особенностям человек больше похож на детенышей обезьян, чем на взрослых. Многие из нас надолго сохраняют любознательность и игривость — черты, соответствующие большинству млекопитающих только в детстве, тогда как взрослые животные обычно угрюмы и нелюбопытны. Поэтому некоторые антропологи считают, что важную роль в эволюции человека сыграла неотения (neoteny), или ювенилизация — задержка развития некоторых признаков, ведущая к сохранению детских черт у взрослых животных.

Можно говорить также о более широком понятии — гетерохронии (heterochrony). Так называют любые конфигурации в скорости и последовательности формирования разных признаков в процессе развития (неотения — личный случай гетерохронии). Например, согласно одной из теорий, главную роль в эволюции человека сыграло ускоренное развитие социально-ориентированных умственных способностей (см.: Найдено ключевое различие меж человеческим и обезьяньим разумом, «Элементы», 13.09.2007).

Если в эволюции человеческого мышления и поведения взаправду имели место гетерохронии, то они стопроцентно могли быть и в эволюции наших ближайших родственников — шимпанзе и бонобо. Эти два вида заметно различаются по собственному характеру, поведению и общественному устройству. Шимпанзе довольно угрюмы, агрессивны и воинственны, в их группах обычно верховодят самцы. Бонобо живут в более обильных местах, чем шимпанзе. Может быть, поэтому они более беззаботны и добродушны, легче мирятся, их самки лучше могут кооперироваться и потому имеют больший «политический вес» (см.: Антрополог должен защищать обезьян с орудием в руках, «Элементы», 10.06.2007). Не считая того, в строении черепа бонобо, как и у человека, есть признаки ювенилизации. Может быть, и в поведении бонобо можно отыскать такие признаки? Ранее это предполагалось, но серьезно не исследовалось.

Американские антропологи из Гарвардского института и Института Дьюка решили проверить, различаются ли шимпанзе и бонобо по хронологии развития некоторых особенностей мышления и поведения, связанных с общественной жизнью. Для этого были проведены три серии тестов с шимпанзе и бонобо, ведущими полудикий (или «полусвободный») образ жизни в особенных «убежищах» (Tchimpounga Chimpanzee Sanctuary на северном берегу Конго и Lola ya Bonobo Sanctuary на южном берегу). Большая часть этих обезьян были в ранешном возрасте конфискованы у браконьеров, и только немногие родились уже в убежище.

В первой серии тестов приняли роль 30 шимпанзе в возрасте 4–19 лет и 24 бонобо (4–23 года). Обезьян попарно впускали в комнату, где находилось что-нибудь вкусненькое. Разбиение на пары проводилось так, чтобы в каждой паре были обезьяны примерно 1-го возраста и чтобы было примерно равное количество одно- и разнополых пар. Использовались три вида угощения, различающиеся по легкости «монополизации» (одни было легче стопроцентно присвоить себе, другие — труднее). Неважно какая пара участвовала в 9 тестах. Исследователи следили за тем, будут ли обезьяны лакомиться вместе или одна из их всё ухватит себе. Не считая того, регистрировались случаи игрового и сексуального поведения.

Оказалось, что молодые шимпанзе и бонобо одинаково охотно делятся пищей с товарищами. С возрастом, но, шимпанзе становятся всё более жадными, а у бонобо этого не происходит. Таким образом, бонобо сохраняют в зрелом возрасте «детскую» черту — отсутствие жадности.

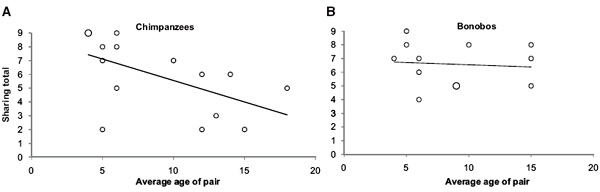

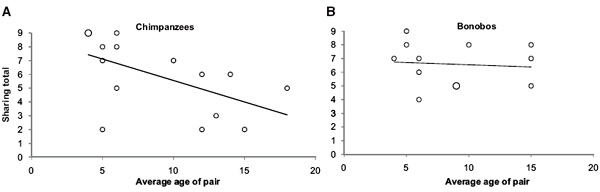

У шимпанзе (левый график) жадность с возрастом растет, а у бонобо — нет. Каждый кружок соответствует одной паре обезьян. Большие кружки соответствуют двум маленьким кружкам, наложившимся друг на друга. По горизонтальной оси — средний возраст обезьян в паре, по вертикальной — количество тестов (из 9), в каких обезьяны ели вместе (другими словами ни одна из их не присвоила всю пищу себе). Рисунок из обсуждаемой статьи в Current biology

Бонобо еще чаще, чем шимпанзе, затевали в этом опыте игры, в том числе сексуальные. У обоих видов игривость снижалась с возрастом, но у шимпанзе это происходило быстрее, чем у бонобо. Таким образом, здесь бонобо тоже ведут себя «по-детски», если сравнивать их с шимпанзе.

Во 2-ой серии тестов участвовало по 20 представителей обоих видов обезьян. На данный момент их проверяли на способность воздерживаться от глуповатых действий в специфическом соц контексте. 3-х людей ставили плечом к плечу перед обезьяной. Два последних человека брали угощение из недоступного для обезьяны контейнера, а средний ничего не брал. Позже все трое протягивали к обезьяне руку, сжатую в кулак, так что не было видно, у кого кулак пустой, а у кого с угощением. Обезьяна могла попросить пищу у каждого из троих. Числилось, что обезьяна правильно решила задачу, если она просила только у 2-ух последних, которые на ее глазах взяли лакомство из контейнера, и не просила у среднего.

Шимпанзе, как выяснилось, уже в 3-х летнем возрасте отлично управляются с этой задачей и сохраняют это умение на всю жизнь. Маленькие бонобо, напротив, часто «ошибаются» и требуют пищу у всех троих. Только к 5–6 годам бонобо догоняют шимпанзе по частоте правильных решений. Таким образом, и в этом случае можно говорить о задержке психического развития бонобо по сравнению с шимпанзе. Естественно, речь идет не об умственной отсталости. Бонобо не глупее шимпанзе, они просто беззаботнее и не так жестоки в социальной жизни.

В третьей серии тестов участвовали 17 бонобо и 11 шимпанзе. Перед обезьянами на данный момент была поставлена более сложная задача — приспособиться к перемене в поведении людей. Нужно было попросить пищу у 1-го из 2-ух экспериментаторов. Во время предварительных тестов один из двоих всегда угощал обезьяну, а 2-ой — никогда. Обезьяна, естественно, привыкала к этому и начинала раз за разом выбирать «доброго» экспериментатора. Позже роли в один миг изменялись: «добрый» экспериментатор становился «жадным», и напротив. Ученые следили за тем, как быстро обезьяна усвоит, что случилось, и изменит свое поведение в согласовании с изменившейся обстановкой. Результаты вышли примерно такие же, как и в предыдущей серии опытов. Начиная с пятилетнего возраста, шимпанзе быстро «переучивались» и начинали выбирать того экспериментатора, который угощал их сейчас, а не в прошедшем. Молодые бонобо управлялись с этой задачей ужаснее и догоняли шимпанзе только к 10–12 годам.

Обретенные результаты отлично согласуются с гипотезами о принципной роли гетерохроний в эволюции мышления и поведения у высших приматов и о том, что для бонобо характерна задержка развития (ювенилизация) некоторых психических черт по сравнению с шимпанзе. Может быть, первопричиной отысканных различий является пониженный уровень внутривидовой злобы у бонобо. Это, в свою очередь, может быть связано с тем, что бонобо обитают в более обильных краях и у их не так остра конкурентность за пищу.

Создатели обращают свое внимание на то, что искусственный отбор на пониженную злоба в процессе одомашнивания у некоторых млекопитающих привел к ювенилизации ряда признаков. А конкретно, создатели упоминают именитые опыты Д. К. Беляева и его коллег по одомашниванию лисиц (см.: Л. Н. Трут. Обретет ли человек нового друга?). Похоже на то, что отбор на добродушие и пониженную злоба (у многих животных это «детские» признаки) может в качестве побочного эффекта приводить к ювенилизации некоторых других особенностей морфологии, мышления и поведения. Эти признаки могут быть взаимосвязаны — например, через гормональную регуляцию.

Как был актуален отбор на пониженную злоба у наших прямых предков и можно ли наши ювенильные черты (высокий лоб, укороченную лицевую часть черепа, характер волосяного покрова, любознательность) объяснить таким отбором, пока не совсем ясно, хотя предположение смотрится заманчиво. Одни антропологи считают, что снижение внутригрупповой злобы сыграло важную роль на ранних шагах эволюции гоминид (см.: Семейные дела — ключ к пониманию эволюции человека, «Элементы», 09.10.2009). Другие, напротив, указывают на рост злобы как на причину развития кооперации в группах охотников-собирателей (Межгрупповые войны — причина альтруизма?, «Элементы», 05.06.2009). Но в этом случае речь уже идет о поздних шагах эволюции и о межгрупповой злобы. Так что в принципе эти гипотезы не противоречат друг другу.

Похожие статьи:

Американские антропологи отыскали, что юные шимпанзе охотно делятся пищей со сверстниками, но с возрастом становятся всё более жадными. У бонобо детское добродушие сохраняется на всю жизнь. Другие особенности поведения бонобо тоже указывают на некоторую «задержку развития» по сравнению с шимпанзе. Новые результаты подтвердили гипотезу, согласно которой конфигурации в скорости и хронологической последовательности

Американские антропологи отыскали, что юные шимпанзе охотно делятся пищей со сверстниками, но с возрастом становятся всё более жадными. У бонобо детское добродушие сохраняется на всю жизнь. Другие особенности поведения бонобо тоже указывают на некоторую «задержку развития» по сравнению с шимпанзе. Новые результаты подтвердили гипотезу, согласно которой конфигурации в скорости и хронологической последовательности

Американские антропологи отыскали, что юные шимпанзе охотно делятся пищей со сверстниками, но с возрастом становятся всё более жадными. У бонобо детское добродушие сохраняется на всю жизнь. Другие особенности поведения бонобо тоже указывают на некоторую «задержку развития» по сравнению с шимпанзе. Новые результаты подтвердили гипотезу, согласно которой конфигурации в скорости и хронологической последовательности формирования разных психических черт играют важную роль в эволюции человекообразных.

По форме черепа, структуре волосяного покрова и некоторым другим особенностям человек больше похож на детенышей обезьян, чем на взрослых. Многие из нас надолго сохраняют любознательность и игривость — черты, соответствующие большинству млекопитающих только в детстве, тогда как взрослые животные обычно угрюмы и нелюбопытны. Поэтому некоторые антропологи считают, что важную роль в эволюции человека сыграла неотения (neoteny), или ювенилизация — задержка развития некоторых признаков, ведущая к сохранению детских черт у взрослых животных.

Можно говорить также о более широком понятии — гетерохронии (heterochrony). Так называют любые конфигурации в скорости и последовательности формирования разных признаков в процессе развития (неотения — личный случай гетерохронии). Например, согласно одной из теорий, главную роль в эволюции человека сыграло ускоренное развитие социально-ориентированных умственных способностей (см.: Найдено ключевое различие меж человеческим и обезьяньим разумом, «Элементы», 13.09.2007).

Если в эволюции человеческого мышления и поведения взаправду имели место гетерохронии, то они стопроцентно могли быть и в эволюции наших ближайших родственников — шимпанзе и бонобо. Эти два вида заметно различаются по собственному характеру, поведению и общественному устройству. Шимпанзе довольно угрюмы, агрессивны и воинственны, в их группах обычно верховодят самцы. Бонобо живут в более обильных местах, чем шимпанзе. Может быть, поэтому они более беззаботны и добродушны, легче мирятся, их самки лучше могут кооперироваться и потому имеют больший «политический вес» (см.: Антрополог должен защищать обезьян с орудием в руках, «Элементы», 10.06.2007). Не считая того, в строении черепа бонобо, как и у человека, есть признаки ювенилизации. Может быть, и в поведении бонобо можно отыскать такие признаки? Ранее это предполагалось, но серьезно не исследовалось.

Американские антропологи из Гарвардского института и Института Дьюка решили проверить, различаются ли шимпанзе и бонобо по хронологии развития некоторых особенностей мышления и поведения, связанных с общественной жизнью. Для этого были проведены три серии тестов с шимпанзе и бонобо, ведущими полудикий (или «полусвободный») образ жизни в особенных «убежищах» (Tchimpounga Chimpanzee Sanctuary на северном берегу Конго и Lola ya Bonobo Sanctuary на южном берегу). Большая часть этих обезьян были в ранешном возрасте конфискованы у браконьеров, и только немногие родились уже в убежище.

В первой серии тестов приняли роль 30 шимпанзе в возрасте 4–19 лет и 24 бонобо (4–23 года). Обезьян попарно впускали в комнату, где находилось что-нибудь вкусненькое. Разбиение на пары проводилось так, чтобы в каждой паре были обезьяны примерно 1-го возраста и чтобы было примерно равное количество одно- и разнополых пар. Использовались три вида угощения, различающиеся по легкости «монополизации» (одни было легче стопроцентно присвоить себе, другие — труднее). Неважно какая пара участвовала в 9 тестах. Исследователи следили за тем, будут ли обезьяны лакомиться вместе или одна из их всё ухватит себе. Не считая того, регистрировались случаи игрового и сексуального поведения.

Оказалось, что молодые шимпанзе и бонобо одинаково охотно делятся пищей с товарищами. С возрастом, но, шимпанзе становятся всё более жадными, а у бонобо этого не происходит. Таким образом, бонобо сохраняют в зрелом возрасте «детскую» черту — отсутствие жадности.

Американские антропологи отыскали, что юные шимпанзе охотно делятся пищей со сверстниками, но с возрастом становятся всё более жадными. У бонобо детское добродушие сохраняется на всю жизнь. Другие особенности поведения бонобо тоже указывают на некоторую «задержку развития» по сравнению с шимпанзе. Новые результаты подтвердили гипотезу, согласно которой конфигурации в скорости и хронологической последовательности формирования разных психических черт играют важную роль в эволюции человекообразных.

По форме черепа, структуре волосяного покрова и некоторым другим особенностям человек больше похож на детенышей обезьян, чем на взрослых. Многие из нас надолго сохраняют любознательность и игривость — черты, соответствующие большинству млекопитающих только в детстве, тогда как взрослые животные обычно угрюмы и нелюбопытны. Поэтому некоторые антропологи считают, что важную роль в эволюции человека сыграла неотения (neoteny), или ювенилизация — задержка развития некоторых признаков, ведущая к сохранению детских черт у взрослых животных.

Можно говорить также о более широком понятии — гетерохронии (heterochrony). Так называют любые конфигурации в скорости и последовательности формирования разных признаков в процессе развития (неотения — личный случай гетерохронии). Например, согласно одной из теорий, главную роль в эволюции человека сыграло ускоренное развитие социально-ориентированных умственных способностей (см.: Найдено ключевое различие меж человеческим и обезьяньим разумом, «Элементы», 13.09.2007).

Если в эволюции человеческого мышления и поведения взаправду имели место гетерохронии, то они стопроцентно могли быть и в эволюции наших ближайших родственников — шимпанзе и бонобо. Эти два вида заметно различаются по собственному характеру, поведению и общественному устройству. Шимпанзе довольно угрюмы, агрессивны и воинственны, в их группах обычно верховодят самцы. Бонобо живут в более обильных местах, чем шимпанзе. Может быть, поэтому они более беззаботны и добродушны, легче мирятся, их самки лучше могут кооперироваться и потому имеют больший «политический вес» (см.: Антрополог должен защищать обезьян с орудием в руках, «Элементы», 10.06.2007). Не считая того, в строении черепа бонобо, как и у человека, есть признаки ювенилизации. Может быть, и в поведении бонобо можно отыскать такие признаки? Ранее это предполагалось, но серьезно не исследовалось.

Американские антропологи из Гарвардского института и Института Дьюка решили проверить, различаются ли шимпанзе и бонобо по хронологии развития некоторых особенностей мышления и поведения, связанных с общественной жизнью. Для этого были проведены три серии тестов с шимпанзе и бонобо, ведущими полудикий (или «полусвободный») образ жизни в особенных «убежищах» (Tchimpounga Chimpanzee Sanctuary на северном берегу Конго и Lola ya Bonobo Sanctuary на южном берегу). Большая часть этих обезьян были в ранешном возрасте конфискованы у браконьеров, и только немногие родились уже в убежище.

В первой серии тестов приняли роль 30 шимпанзе в возрасте 4–19 лет и 24 бонобо (4–23 года). Обезьян попарно впускали в комнату, где находилось что-нибудь вкусненькое. Разбиение на пары проводилось так, чтобы в каждой паре были обезьяны примерно 1-го возраста и чтобы было примерно равное количество одно- и разнополых пар. Использовались три вида угощения, различающиеся по легкости «монополизации» (одни было легче стопроцентно присвоить себе, другие — труднее). Неважно какая пара участвовала в 9 тестах. Исследователи следили за тем, будут ли обезьяны лакомиться вместе или одна из их всё ухватит себе. Не считая того, регистрировались случаи игрового и сексуального поведения.

Оказалось, что молодые шимпанзе и бонобо одинаково охотно делятся пищей с товарищами. С возрастом, но, шимпанзе становятся всё более жадными, а у бонобо этого не происходит. Таким образом, бонобо сохраняют в зрелом возрасте «детскую» черту — отсутствие жадности.

У шимпанзе (левый график) жадность с возрастом растет, а у бонобо — нет. Каждый кружок соответствует одной паре обезьян. Большие кружки соответствуют двум маленьким кружкам, наложившимся друг на друга. По горизонтальной оси — средний возраст обезьян в паре, по вертикальной — количество тестов (из 9), в каких обезьяны ели вместе (другими словами ни одна из их не присвоила всю пищу себе). Рисунок из обсуждаемой статьи в Current biology

Бонобо еще чаще, чем шимпанзе, затевали в этом опыте игры, в том числе сексуальные. У обоих видов игривость снижалась с возрастом, но у шимпанзе это происходило быстрее, чем у бонобо. Таким образом, здесь бонобо тоже ведут себя «по-детски», если сравнивать их с шимпанзе.

Во 2-ой серии тестов участвовало по 20 представителей обоих видов обезьян. На данный момент их проверяли на способность воздерживаться от глуповатых действий в специфическом соц контексте. 3-х людей ставили плечом к плечу перед обезьяной. Два последних человека брали угощение из недоступного для обезьяны контейнера, а средний ничего не брал. Позже все трое протягивали к обезьяне руку, сжатую в кулак, так что не было видно, у кого кулак пустой, а у кого с угощением. Обезьяна могла попросить пищу у каждого из троих. Числилось, что обезьяна правильно решила задачу, если она просила только у 2-ух последних, которые на ее глазах взяли лакомство из контейнера, и не просила у среднего.

Шимпанзе, как выяснилось, уже в 3-х летнем возрасте отлично управляются с этой задачей и сохраняют это умение на всю жизнь. Маленькие бонобо, напротив, часто «ошибаются» и требуют пищу у всех троих. Только к 5–6 годам бонобо догоняют шимпанзе по частоте правильных решений. Таким образом, и в этом случае можно говорить о задержке психического развития бонобо по сравнению с шимпанзе. Естественно, речь идет не об умственной отсталости. Бонобо не глупее шимпанзе, они просто беззаботнее и не так жестоки в социальной жизни.

В третьей серии тестов участвовали 17 бонобо и 11 шимпанзе. Перед обезьянами на данный момент была поставлена более сложная задача — приспособиться к перемене в поведении людей. Нужно было попросить пищу у 1-го из 2-ух экспериментаторов. Во время предварительных тестов один из двоих всегда угощал обезьяну, а 2-ой — никогда. Обезьяна, естественно, привыкала к этому и начинала раз за разом выбирать «доброго» экспериментатора. Позже роли в один миг изменялись: «добрый» экспериментатор становился «жадным», и напротив. Ученые следили за тем, как быстро обезьяна усвоит, что случилось, и изменит свое поведение в согласовании с изменившейся обстановкой. Результаты вышли примерно такие же, как и в предыдущей серии опытов. Начиная с пятилетнего возраста, шимпанзе быстро «переучивались» и начинали выбирать того экспериментатора, который угощал их сейчас, а не в прошедшем. Молодые бонобо управлялись с этой задачей ужаснее и догоняли шимпанзе только к 10–12 годам.

Обретенные результаты отлично согласуются с гипотезами о принципной роли гетерохроний в эволюции мышления и поведения у высших приматов и о том, что для бонобо характерна задержка развития (ювенилизация) некоторых психических черт по сравнению с шимпанзе. Может быть, первопричиной отысканных различий является пониженный уровень внутривидовой злобы у бонобо. Это, в свою очередь, может быть связано с тем, что бонобо обитают в более обильных краях и у их не так остра конкурентность за пищу.

Создатели обращают свое внимание на то, что искусственный отбор на пониженную злоба в процессе одомашнивания у некоторых млекопитающих привел к ювенилизации ряда признаков. А конкретно, создатели упоминают именитые опыты Д. К. Беляева и его коллег по одомашниванию лисиц (см.: Л. Н. Трут. Обретет ли человек нового друга?). Похоже на то, что отбор на добродушие и пониженную злоба (у многих животных это «детские» признаки) может в качестве побочного эффекта приводить к ювенилизации некоторых других особенностей морфологии, мышления и поведения. Эти признаки могут быть взаимосвязаны — например, через гормональную регуляцию.

Как был актуален отбор на пониженную злоба у наших прямых предков и можно ли наши ювенильные черты (высокий лоб, укороченную лицевую часть черепа, характер волосяного покрова, любознательность) объяснить таким отбором, пока не совсем ясно, хотя предположение смотрится заманчиво. Одни антропологи считают, что снижение внутригрупповой злобы сыграло важную роль на ранних шагах эволюции гоминид (см.: Семейные дела — ключ к пониманию эволюции человека, «Элементы», 09.10.2009). Другие, напротив, указывают на рост злобы как на причину развития кооперации в группах охотников-собирателей (Межгрупповые войны — причина альтруизма?, «Элементы», 05.06.2009). Но в этом случае речь уже идет о поздних шагах эволюции и о межгрупповой злобы. Так что в принципе эти гипотезы не противоречат друг другу.

У шимпанзе (левый график) жадность с возрастом растет, а у бонобо — нет. Каждый кружок соответствует одной паре обезьян. Большие кружки соответствуют двум маленьким кружкам, наложившимся друг на друга. По горизонтальной оси — средний возраст обезьян в паре, по вертикальной — количество тестов (из 9), в каких обезьяны ели вместе (другими словами ни одна из их не присвоила всю пищу себе). Рисунок из обсуждаемой статьи в Current biology

Бонобо еще чаще, чем шимпанзе, затевали в этом опыте игры, в том числе сексуальные. У обоих видов игривость снижалась с возрастом, но у шимпанзе это происходило быстрее, чем у бонобо. Таким образом, здесь бонобо тоже ведут себя «по-детски», если сравнивать их с шимпанзе.

Во 2-ой серии тестов участвовало по 20 представителей обоих видов обезьян. На данный момент их проверяли на способность воздерживаться от глуповатых действий в специфическом соц контексте. 3-х людей ставили плечом к плечу перед обезьяной. Два последних человека брали угощение из недоступного для обезьяны контейнера, а средний ничего не брал. Позже все трое протягивали к обезьяне руку, сжатую в кулак, так что не было видно, у кого кулак пустой, а у кого с угощением. Обезьяна могла попросить пищу у каждого из троих. Числилось, что обезьяна правильно решила задачу, если она просила только у 2-ух последних, которые на ее глазах взяли лакомство из контейнера, и не просила у среднего.

Шимпанзе, как выяснилось, уже в 3-х летнем возрасте отлично управляются с этой задачей и сохраняют это умение на всю жизнь. Маленькие бонобо, напротив, часто «ошибаются» и требуют пищу у всех троих. Только к 5–6 годам бонобо догоняют шимпанзе по частоте правильных решений. Таким образом, и в этом случае можно говорить о задержке психического развития бонобо по сравнению с шимпанзе. Естественно, речь идет не об умственной отсталости. Бонобо не глупее шимпанзе, они просто беззаботнее и не так жестоки в социальной жизни.

В третьей серии тестов участвовали 17 бонобо и 11 шимпанзе. Перед обезьянами на данный момент была поставлена более сложная задача — приспособиться к перемене в поведении людей. Нужно было попросить пищу у 1-го из 2-ух экспериментаторов. Во время предварительных тестов один из двоих всегда угощал обезьяну, а 2-ой — никогда. Обезьяна, естественно, привыкала к этому и начинала раз за разом выбирать «доброго» экспериментатора. Позже роли в один миг изменялись: «добрый» экспериментатор становился «жадным», и напротив. Ученые следили за тем, как быстро обезьяна усвоит, что случилось, и изменит свое поведение в согласовании с изменившейся обстановкой. Результаты вышли примерно такие же, как и в предыдущей серии опытов. Начиная с пятилетнего возраста, шимпанзе быстро «переучивались» и начинали выбирать того экспериментатора, который угощал их сейчас, а не в прошедшем. Молодые бонобо управлялись с этой задачей ужаснее и догоняли шимпанзе только к 10–12 годам.

Обретенные результаты отлично согласуются с гипотезами о принципной роли гетерохроний в эволюции мышления и поведения у высших приматов и о том, что для бонобо характерна задержка развития (ювенилизация) некоторых психических черт по сравнению с шимпанзе. Может быть, первопричиной отысканных различий является пониженный уровень внутривидовой злобы у бонобо. Это, в свою очередь, может быть связано с тем, что бонобо обитают в более обильных краях и у их не так остра конкурентность за пищу.

Создатели обращают свое внимание на то, что искусственный отбор на пониженную злоба в процессе одомашнивания у некоторых млекопитающих привел к ювенилизации ряда признаков. А конкретно, создатели упоминают именитые опыты Д. К. Беляева и его коллег по одомашниванию лисиц (см.: Л. Н. Трут. Обретет ли человек нового друга?). Похоже на то, что отбор на добродушие и пониженную злоба (у многих животных это «детские» признаки) может в качестве побочного эффекта приводить к ювенилизации некоторых других особенностей морфологии, мышления и поведения. Эти признаки могут быть взаимосвязаны — например, через гормональную регуляцию.

Как был актуален отбор на пониженную злоба у наших прямых предков и можно ли наши ювенильные черты (высокий лоб, укороченную лицевую часть черепа, характер волосяного покрова, любознательность) объяснить таким отбором, пока не совсем ясно, хотя предположение смотрится заманчиво. Одни антропологи считают, что снижение внутригрупповой злобы сыграло важную роль на ранних шагах эволюции гоминид (см.: Семейные дела — ключ к пониманию эволюции человека, «Элементы», 09.10.2009). Другие, напротив, указывают на рост злобы как на причину развития кооперации в группах охотников-собирателей (Межгрупповые войны — причина альтруизма?, «Элементы», 05.06.2009). Но в этом случае речь уже идет о поздних шагах эволюции и о межгрупповой злобы. Так что в принципе эти гипотезы не противоречат друг другу.