У мух, развивавшихся в течение нескольких поколений на разных питательных средах, меняются замужние предпочтения: они начинают предпочитать партнеров, чьи предки жили на такой же среде. До сих пор было неясно, по каким признакам мухи отличают «своих» от «чужих». Оказалось, что главную роль в этом играют бактерии, развивающиеся в кишечнике мух при разной диете: мухи выбирают партнеров со идентичной бактериальной

У мух, развивавшихся в течение нескольких поколений на разных питательных средах, меняются замужние предпочтения: они начинают предпочитать партнеров, чьи предки жили на такой же среде. До сих пор было неясно, по каким признакам мухи отличают «своих» от «чужих». Оказалось, что главную роль в этом играют бактерии, развивающиеся в кишечнике мух при разной диете: мухи выбирают партнеров со идентичной бактериальной флорой.

Избирательность при выборе брачного напарника играет важную роль в эволюции. Например, если у группы особей разовьется склонность к предпочтению «своих» при образовании брачных пар, такая группа получает шанс обособиться в отдельный вид (см: Видообразование — личное дело каждого, «Элементы», 15.02.2006; Стресс способствует близкородственным скрещиваниям, «Элементы», 19.03.2009). Самое интересное, что по последней мере у некоторых животных такая склонность к предпочтению собственных (положительная ассортативность при спаривании) может развиться очень быстро — всего за несколько поколений жизни в поразительных аспектах (см. обзор тестов, в каких это было продемонстрировано), пишут Элементы.

Один из самых ярких тестов такого рода провела в конце 1980-х годов Диана Додд (Diane Dodd) из Йейльского института (Dodd D. M. B., 1989. Reproductive isolation as a consequence of adaptive divergence in Drosophila pseudoobscura (PDF, 130 Кб) // Evolution. 43(6). P. 1308–1311). Додд взяла восемь линий мух Drosophila pdseudoobscura, происходящих от одной природной популяции, и расположила их в необычные, стрессовые условия: четыре полосы были посажены на диету из мальтозы, четыре другие — на крахмал. Позже были проведены тесты на избирательность при спаривании. Оказалось, что у мух всего за один год (наименее 2–3 10-ов поколений) сформировалась ярко выраженная положительная ассортативность при выборе напарника: мальтозные мухи предпочитали спариваться с мальтозными, крахмальные — с крахмальными. Каким образом сформировались такие предпочтения, было неясно: ведь мухи не подвергались отбору на избирательность при спаривании, все 8 лабораторных линий жили в изоляции друг от друга. Избирательность сформировалась автоматом, как побочное следствие адаптации к разным средам.

Этот и другие подобные опыты поставили перед исследователями два основных вопроса:

1) Почему после адаптации к жизни в контрастных аспектах мухи (и другие насекомые) начинают предпочитать «своих» в качестве брачных партнеров? Может быть, это обычная адаптация, позволяющая избежать «размывания» подходящих комплексов аллелей, благодаря которым праотцы смогли выжить в стрессовых аспектах?

2) Как, по каким признакам они отличают собственных от чужих? Необходимо сказать, что в похожих опытах последнее поколение перед тестами на избирательность выращивают на идентичной стандартной среде, так что они не могут различить друг друга просто по запаху корма (например, крахмала или мальтозы). Они различают собственных и чужих по каким-то изменениям, которые произошли с самими животными в конечном итоге адаптации к новым условиям.

Естественно было представить, что речь идет о генетических конфигурациях, произошедших под действием отбора. Это могло быть, например, изменение частот каких-то аллелей, снижение генетического полиморфизма и рост гомозиготности. Но новые опыты, проведенные исследователями из Израиля и США, показали, что главную роль в данном случае играют не конфигурации генома самих мух, а преобразования микрофлоры бактерий-комменсалов — комплекса бактерий, живущих на теле и в кишечнике насекомых.

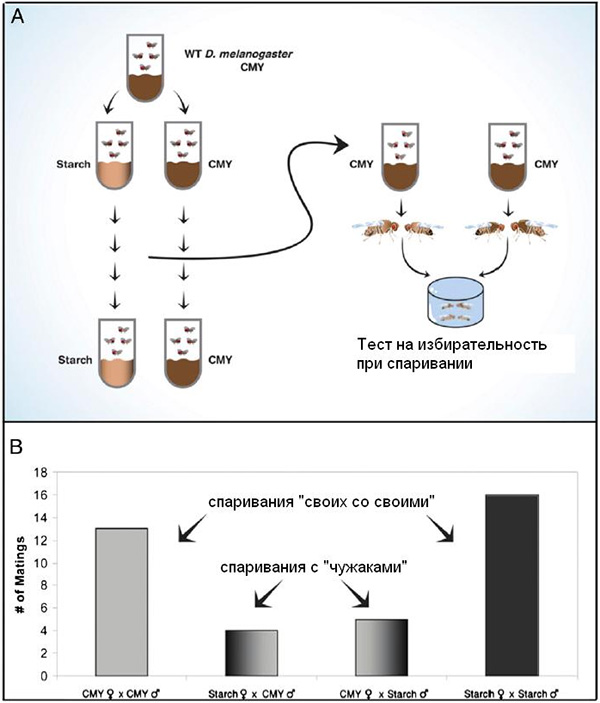

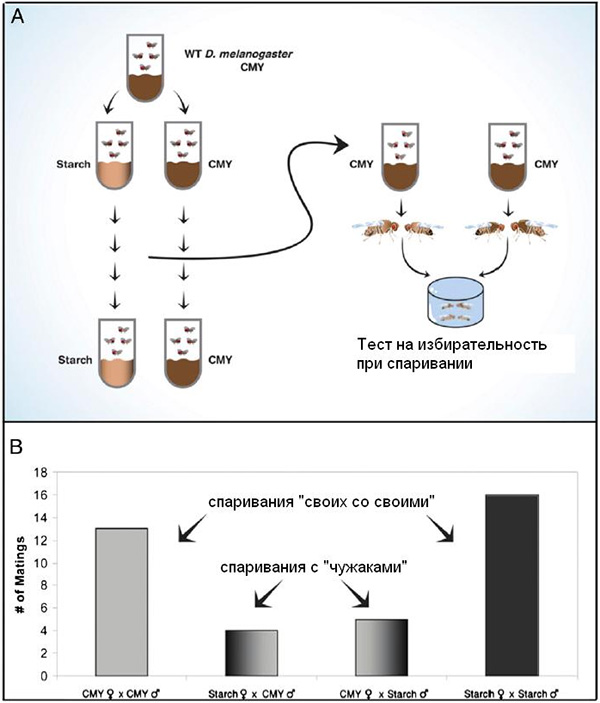

Создатели повторили опыт Додд с малеханькими переменами. Они работали не с D. pseudoobscura, а с более обычным объектом — D. melanogaster. Исходную лабораторную линию разделили на две: одну выращивали на стандартном корме, основанном на кукурузной муке и патоке, другую — на крахмале, как в опытах Додд. По прошествии определенного числа поколений часть мух из каждой полосы пересаживали на стандартную среду и ждали еще одно поколение, а позже проводили тесты на избирательность. Для этого 4 девственных самцов и самок (по одной паре из каждой популяции) сажали в пробирку и смотрели, кто с кем спарится. Мухам метили концы крыльев, чтобы можно было их различить; особенные контрольные тесты показали, что метки не влияют на результат.

Сначала создатели проверили избирательность мух после 11 поколений жизни на контрастных средах. Результат вышел такой же, как у Додд: мухи проявили четкую положительную ассортативность. Из 38 спариваний в 29 случаях образовались пары «своих со своими» (гомогамные спаривания), и только 9 раз «крахмальные» мухи спарились с «паточными» (гетерогамные спаривания).

После этого весь опыт был повторен, но на данный момент избирательность проверяли в каждом поколении. Результаты оказались неожиданными. Можно было бы представить, что положительная ассортативность развивается умеренно по мере адаптации мух к различным условиям. Ничего подобного не было найдено: уже после первого поколения наблюдалось четкое предпочтение «своих», и в дальнейшем оно оставалось примерно таким же, не увеличиваясь, ну и не снижаясь, вплоть до 37-го поколения, когда опыт был прекращен. Всего было записанно 571 гомогамных и 329 гетерогамных спариваний. Ранее никто не смотрел появление таких предпочтений всего за одно поколение.

A — схема опыта; starch — среда на базе крахмала, CMY — стандартная среда, включающая кукурузную муку (cornmeal), патоку (molasses) и дрожжи (yeast). B — результаты тестирования на избирательность после 11 поколений. Высота столбиков отражает количество спариваний. Рисунок из обсуждаемой статьи в PNAS

Создатели провели контрольный опыт: две популяции мух выращивали в течение 27 поколений изолированно, но на идентичной (паточной) среде. В этом случае никакой ассортативности не появилось: мухи одинаково охотно спаривались как со своими, так и с чужими. Значит, дело не в изолированном развитии популяций, а непосредственно в разных аспектах жизни. Такой же результат был получен и Дианой Додд: ее мальтозные мухи не делали различий меж партнерами из «своей» полосы и 3-мя другими мальтозными линиями; то же самое наблюдалось и в 4 крахмальных линиях.

После этого создатели опять повторили исходный опыт, помещая последнее поколение мух перед тестированием в пробирки со средой, содержащей антибиотик (тетрациклин, рифампицин, стрептомицин или все три продукта слету). Оказалось, что эта процедура приводит к полному исчезновению избирательности. На данный момент мухи спаривались с кем ни попадя, не делая никаких различий меж своими и чужими (в общей трудности было записанно 267 гомогамных и 263 гетерогамных спаривания).

Этот результат уже позволял представить, что мухи различают собственных и чужих по микрофлоре, но его можно было интерпретировать и по другому (может быть, сами лекарства каким-то образом делают мух неразборчивыми). В следующем опыте мух, обработанных антибиотиком, повторно «заражали» той или другой микрофлорой. Из крахмальной и паточной сред, в каких жили мухи, выделили бактерий и заразили ими пробирки со стерильной паточной средой. В пробирки посадили «вылеченных» антибиотиками мух, и уже через одно поколение у их восстановилась положительная ассортативность. Мухи опять стали предпочитать «своих», другими словами живших на среде с такой же микрофлорой (хотя сама среда на данный момент была одинаковая).

Создатели исследовали микрофлору крахмальных и паточных мух и узнали, что она довольно разнообразна и включает 10-ки видов микробов. Главное различие состояло в том, что в микрофлоре крахмальных мух оказалось примерно в 10 раз больше бактерий рода Lactobacillus. У крахмальных мух обнаружилось в среднем примерно по 230 000 этих бактерий на муху, а у паточных — только по 26 000. В особенности бурно расплодились в крахмальных мухах бактерии Lactobacillus plantarum. По-видимому, большая часть этих бактерий живет в кишечнике мух, где они вырабатывают фермент амилазу, тем помогая своим владельцам переваривать крахмал.

В процессе тестов каждое новое поколение мух пересаживали в стерильную среду. Поэтому бактерии могли туда попасть только вместе с мухами. Выяснилось, что бактерии L. plantarum в небольшом количестве живут в мухах из исходной, предковой популяции. Если мух выращивать на паточной среде, численность этих бактерий остается низкой. Но переход на крахмальную диету приводит к бурному размножению бактерий L. plantarum. Следующие опыты показали, что для того, чтобы появилась положительная ассортативность при выборе напарника, достаточно продержать крахмальных мух, вылеченных антибиотиком, в течение 1-го поколения на среде, зараженной только бактериями этого вида. Другие составляющие микрофлоры крахмальных мух такого конструктивного воздействия на замужние предпочтения не оказывают.

Создатели также измерили количество различных углеводородных феромонов (см.: Феромоны не привлекают, а заставляют задуматься, «Элементы», 19.10.2009) на коже крахмальных и паточных мух до и после обработки антибиотиками. Оказалось, что по концентрации нескольких феромонов крахмальные и паточные мухи довольно резко отличаются друг от друга. Обработка антибиотиками, во-1-х, понижает общее количество выделяемых феромонов, во-2-х, сглаживает различия меж паточными и крахмальными мухами (правда, не полностью, а только отчасти). На базе этих результатов создатели представили, что мушиная микрофлора может влиять на количество и состав выделяемых углеводородных феромонов. Вобщем, не исключено, что мухи могут непосредственно детектировать присутствие бактерий или продуктов их жизнедеятельности на теле напарника. Понятно, что млекопитающие определяют зараженность сородичей теми или другими бактериями при помощи особенных «иммунологических» рецепторов вомероназального органа (Иммунная система помогает животным отличать больных сородичей от здоровых по запаху, «Элементы», 24.04.2009). Может быть, и у насекомых имеется схожая возможность. Им мог бы помочь в этом, например, полиморфный белок DSCAM, о котором поведано в заметках Раскрыта затаенна иммунной системы насекомых («Элементы», 27.06.2006) и Развитие нервной системы и иммунитета у насекомых контролируется одним и тем же белком («Элементы», 19.09.2007).

По мнению создателей, их открытие подкрепляет предложенную ими ранее «хологеномную теорию эволюции», согласно которой основной единицей отбора является не изолированный организм со своим личным геномом, а «холобионт», или «сверхорганизм», другими словами симбиотический комплекс, состоящий из животного-хозяина и всех его микроскопических сожителей (Zilber-Rosenberg I., Rosenberg E., 2008. Role of microorganisms in the evolution of animals and plants: the hologenome theory of evolution // FEMS Microbiol Rev 32: 723–735; Rosenberg E., Sharon G., Zilber-Rosenberg I., 2009. The hologenome theory of evolution contains Lamarckian aspects within a Darwinian framework // Environmental Microbiology 11(12): 2959–2962). В Рф схожие идеи несколько ранее начал развивать А. Б. Савинов из Нижегородского института, который предложил термин «аутоценоз», близкий, но не похожий по смыслу «холобионту».

Исследование показало, что выбор брачного напарника у мух зависит не только от их собственного генома, ну и от симбиотических бактерий, обладающих своими геномами. Беря во внимание, что способы выбора брачного напарника могут оказывать самое радикальное воздействие на ход эволюции, приходится признать, что в такой ситуации уже тяжело рассматривать эволюцию мух раздельно от эволюции их бактериальных симбионтов. Исходя из убеждений «хологеномной теории», размножение бактерий L. plantarum в кишечнике крахмальных мух аналогично мультипликации (умножению) генов, в том числе генов амилазы, в «хологеноме» холобионта.

Таким образом, конфигурации аспект среды могут приводить к быстрым изменениям состава микрофлоры у насекомых. Это, в свою очередь, способствует быстрому формированию положительной ассортативности и частичной репродуктивной изоляции, что может стать первым шагом на пути к разделению исходного вида на два. На данный момент мы знаем, что непосредственно меняется у мух («мушиных холобионтов», по выражению создателей) при выращивании на контрастных средах и по какому признаку они отличают собственных от чужих. Правда, по-прежнему не совсем ясно, почему они предпочитают скрещиваться с партнерами, обладающими идентичной микрофлорой, и каковы молекулярные и нейрологические механизмы различения особей с разными наборами симбионтов.

См. также:

1) Видообразование — личное дело каждого, «Элементы», 15.02.2006.

2) Стресс способствует близкородственным скрещиваниям, «Элементы», 19.03.2009.

3) Как отличить собственных от чужих? Неканонические механизмы репродуктивной изоляции.

4) Иммунная система помогает животным отличать больных сородичей от здоровых по запаху, «Элементы», 24.04.2009.

5) Куликов А. М., Марков А. В. Иммунная система, стресс и видообразование: звенья одной цепи? (PDF, 335 Кб) // Природа. 2009. №10. Стр. 11–17.

Александр Марков

Похожие статьи:

У мух, развивавшихся в течение нескольких поколений на разных питательных средах, меняются замужние предпочтения: они начинают предпочитать партнеров, чьи предки жили на такой же среде. До сих пор было неясно, по каким признакам мухи отличают «своих» от «чужих». Оказалось, что главную роль в этом играют бактерии, развивающиеся в кишечнике мух при разной диете: мухи выбирают партнеров со идентичной бактериальной

У мух, развивавшихся в течение нескольких поколений на разных питательных средах, меняются замужние предпочтения: они начинают предпочитать партнеров, чьи предки жили на такой же среде. До сих пор было неясно, по каким признакам мухи отличают «своих» от «чужих». Оказалось, что главную роль в этом играют бактерии, развивающиеся в кишечнике мух при разной диете: мухи выбирают партнеров со идентичной бактериальной

У мух, развивавшихся в течение нескольких поколений на разных питательных средах, меняются замужние предпочтения: они начинают предпочитать партнеров, чьи предки жили на такой же среде. До сих пор было неясно, по каким признакам мухи отличают «своих» от «чужих». Оказалось, что главную роль в этом играют бактерии, развивающиеся в кишечнике мух при разной диете: мухи выбирают партнеров со идентичной бактериальной флорой.

Избирательность при выборе брачного напарника играет важную роль в эволюции. Например, если у группы особей разовьется склонность к предпочтению «своих» при образовании брачных пар, такая группа получает шанс обособиться в отдельный вид (см: Видообразование — личное дело каждого, «Элементы», 15.02.2006; Стресс способствует близкородственным скрещиваниям, «Элементы», 19.03.2009). Самое интересное, что по последней мере у некоторых животных такая склонность к предпочтению собственных (положительная ассортативность при спаривании) может развиться очень быстро — всего за несколько поколений жизни в поразительных аспектах (см. обзор тестов, в каких это было продемонстрировано), пишут Элементы.

Один из самых ярких тестов такого рода провела в конце 1980-х годов Диана Додд (Diane Dodd) из Йейльского института (Dodd D. M. B., 1989. Reproductive isolation as a consequence of adaptive divergence in Drosophila pseudoobscura (PDF, 130 Кб) // Evolution. 43(6). P. 1308–1311). Додд взяла восемь линий мух Drosophila pdseudoobscura, происходящих от одной природной популяции, и расположила их в необычные, стрессовые условия: четыре полосы были посажены на диету из мальтозы, четыре другие — на крахмал. Позже были проведены тесты на избирательность при спаривании. Оказалось, что у мух всего за один год (наименее 2–3 10-ов поколений) сформировалась ярко выраженная положительная ассортативность при выборе напарника: мальтозные мухи предпочитали спариваться с мальтозными, крахмальные — с крахмальными. Каким образом сформировались такие предпочтения, было неясно: ведь мухи не подвергались отбору на избирательность при спаривании, все 8 лабораторных линий жили в изоляции друг от друга. Избирательность сформировалась автоматом, как побочное следствие адаптации к разным средам.

Этот и другие подобные опыты поставили перед исследователями два основных вопроса:

1) Почему после адаптации к жизни в контрастных аспектах мухи (и другие насекомые) начинают предпочитать «своих» в качестве брачных партнеров? Может быть, это обычная адаптация, позволяющая избежать «размывания» подходящих комплексов аллелей, благодаря которым праотцы смогли выжить в стрессовых аспектах?

2) Как, по каким признакам они отличают собственных от чужих? Необходимо сказать, что в похожих опытах последнее поколение перед тестами на избирательность выращивают на идентичной стандартной среде, так что они не могут различить друг друга просто по запаху корма (например, крахмала или мальтозы). Они различают собственных и чужих по каким-то изменениям, которые произошли с самими животными в конечном итоге адаптации к новым условиям.

Естественно было представить, что речь идет о генетических конфигурациях, произошедших под действием отбора. Это могло быть, например, изменение частот каких-то аллелей, снижение генетического полиморфизма и рост гомозиготности. Но новые опыты, проведенные исследователями из Израиля и США, показали, что главную роль в данном случае играют не конфигурации генома самих мух, а преобразования микрофлоры бактерий-комменсалов — комплекса бактерий, живущих на теле и в кишечнике насекомых.

Создатели повторили опыт Додд с малеханькими переменами. Они работали не с D. pseudoobscura, а с более обычным объектом — D. melanogaster. Исходную лабораторную линию разделили на две: одну выращивали на стандартном корме, основанном на кукурузной муке и патоке, другую — на крахмале, как в опытах Додд. По прошествии определенного числа поколений часть мух из каждой полосы пересаживали на стандартную среду и ждали еще одно поколение, а позже проводили тесты на избирательность. Для этого 4 девственных самцов и самок (по одной паре из каждой популяции) сажали в пробирку и смотрели, кто с кем спарится. Мухам метили концы крыльев, чтобы можно было их различить; особенные контрольные тесты показали, что метки не влияют на результат.

Сначала создатели проверили избирательность мух после 11 поколений жизни на контрастных средах. Результат вышел такой же, как у Додд: мухи проявили четкую положительную ассортативность. Из 38 спариваний в 29 случаях образовались пары «своих со своими» (гомогамные спаривания), и только 9 раз «крахмальные» мухи спарились с «паточными» (гетерогамные спаривания).

После этого весь опыт был повторен, но на данный момент избирательность проверяли в каждом поколении. Результаты оказались неожиданными. Можно было бы представить, что положительная ассортативность развивается умеренно по мере адаптации мух к различным условиям. Ничего подобного не было найдено: уже после первого поколения наблюдалось четкое предпочтение «своих», и в дальнейшем оно оставалось примерно таким же, не увеличиваясь, ну и не снижаясь, вплоть до 37-го поколения, когда опыт был прекращен. Всего было записанно 571 гомогамных и 329 гетерогамных спариваний. Ранее никто не смотрел появление таких предпочтений всего за одно поколение.

У мух, развивавшихся в течение нескольких поколений на разных питательных средах, меняются замужние предпочтения: они начинают предпочитать партнеров, чьи предки жили на такой же среде. До сих пор было неясно, по каким признакам мухи отличают «своих» от «чужих». Оказалось, что главную роль в этом играют бактерии, развивающиеся в кишечнике мух при разной диете: мухи выбирают партнеров со идентичной бактериальной флорой.

Избирательность при выборе брачного напарника играет важную роль в эволюции. Например, если у группы особей разовьется склонность к предпочтению «своих» при образовании брачных пар, такая группа получает шанс обособиться в отдельный вид (см: Видообразование — личное дело каждого, «Элементы», 15.02.2006; Стресс способствует близкородственным скрещиваниям, «Элементы», 19.03.2009). Самое интересное, что по последней мере у некоторых животных такая склонность к предпочтению собственных (положительная ассортативность при спаривании) может развиться очень быстро — всего за несколько поколений жизни в поразительных аспектах (см. обзор тестов, в каких это было продемонстрировано), пишут Элементы.

Один из самых ярких тестов такого рода провела в конце 1980-х годов Диана Додд (Diane Dodd) из Йейльского института (Dodd D. M. B., 1989. Reproductive isolation as a consequence of adaptive divergence in Drosophila pseudoobscura (PDF, 130 Кб) // Evolution. 43(6). P. 1308–1311). Додд взяла восемь линий мух Drosophila pdseudoobscura, происходящих от одной природной популяции, и расположила их в необычные, стрессовые условия: четыре полосы были посажены на диету из мальтозы, четыре другие — на крахмал. Позже были проведены тесты на избирательность при спаривании. Оказалось, что у мух всего за один год (наименее 2–3 10-ов поколений) сформировалась ярко выраженная положительная ассортативность при выборе напарника: мальтозные мухи предпочитали спариваться с мальтозными, крахмальные — с крахмальными. Каким образом сформировались такие предпочтения, было неясно: ведь мухи не подвергались отбору на избирательность при спаривании, все 8 лабораторных линий жили в изоляции друг от друга. Избирательность сформировалась автоматом, как побочное следствие адаптации к разным средам.

Этот и другие подобные опыты поставили перед исследователями два основных вопроса:

1) Почему после адаптации к жизни в контрастных аспектах мухи (и другие насекомые) начинают предпочитать «своих» в качестве брачных партнеров? Может быть, это обычная адаптация, позволяющая избежать «размывания» подходящих комплексов аллелей, благодаря которым праотцы смогли выжить в стрессовых аспектах?

2) Как, по каким признакам они отличают собственных от чужих? Необходимо сказать, что в похожих опытах последнее поколение перед тестами на избирательность выращивают на идентичной стандартной среде, так что они не могут различить друг друга просто по запаху корма (например, крахмала или мальтозы). Они различают собственных и чужих по каким-то изменениям, которые произошли с самими животными в конечном итоге адаптации к новым условиям.

Естественно было представить, что речь идет о генетических конфигурациях, произошедших под действием отбора. Это могло быть, например, изменение частот каких-то аллелей, снижение генетического полиморфизма и рост гомозиготности. Но новые опыты, проведенные исследователями из Израиля и США, показали, что главную роль в данном случае играют не конфигурации генома самих мух, а преобразования микрофлоры бактерий-комменсалов — комплекса бактерий, живущих на теле и в кишечнике насекомых.

Создатели повторили опыт Додд с малеханькими переменами. Они работали не с D. pseudoobscura, а с более обычным объектом — D. melanogaster. Исходную лабораторную линию разделили на две: одну выращивали на стандартном корме, основанном на кукурузной муке и патоке, другую — на крахмале, как в опытах Додд. По прошествии определенного числа поколений часть мух из каждой полосы пересаживали на стандартную среду и ждали еще одно поколение, а позже проводили тесты на избирательность. Для этого 4 девственных самцов и самок (по одной паре из каждой популяции) сажали в пробирку и смотрели, кто с кем спарится. Мухам метили концы крыльев, чтобы можно было их различить; особенные контрольные тесты показали, что метки не влияют на результат.

Сначала создатели проверили избирательность мух после 11 поколений жизни на контрастных средах. Результат вышел такой же, как у Додд: мухи проявили четкую положительную ассортативность. Из 38 спариваний в 29 случаях образовались пары «своих со своими» (гомогамные спаривания), и только 9 раз «крахмальные» мухи спарились с «паточными» (гетерогамные спаривания).

После этого весь опыт был повторен, но на данный момент избирательность проверяли в каждом поколении. Результаты оказались неожиданными. Можно было бы представить, что положительная ассортативность развивается умеренно по мере адаптации мух к различным условиям. Ничего подобного не было найдено: уже после первого поколения наблюдалось четкое предпочтение «своих», и в дальнейшем оно оставалось примерно таким же, не увеличиваясь, ну и не снижаясь, вплоть до 37-го поколения, когда опыт был прекращен. Всего было записанно 571 гомогамных и 329 гетерогамных спариваний. Ранее никто не смотрел появление таких предпочтений всего за одно поколение.

A — схема опыта; starch — среда на базе крахмала, CMY — стандартная среда, включающая кукурузную муку (cornmeal), патоку (molasses) и дрожжи (yeast). B — результаты тестирования на избирательность после 11 поколений. Высота столбиков отражает количество спариваний. Рисунок из обсуждаемой статьи в PNAS

Создатели провели контрольный опыт: две популяции мух выращивали в течение 27 поколений изолированно, но на идентичной (паточной) среде. В этом случае никакой ассортативности не появилось: мухи одинаково охотно спаривались как со своими, так и с чужими. Значит, дело не в изолированном развитии популяций, а непосредственно в разных аспектах жизни. Такой же результат был получен и Дианой Додд: ее мальтозные мухи не делали различий меж партнерами из «своей» полосы и 3-мя другими мальтозными линиями; то же самое наблюдалось и в 4 крахмальных линиях.

После этого создатели опять повторили исходный опыт, помещая последнее поколение мух перед тестированием в пробирки со средой, содержащей антибиотик (тетрациклин, рифампицин, стрептомицин или все три продукта слету). Оказалось, что эта процедура приводит к полному исчезновению избирательности. На данный момент мухи спаривались с кем ни попадя, не делая никаких различий меж своими и чужими (в общей трудности было записанно 267 гомогамных и 263 гетерогамных спаривания).

Этот результат уже позволял представить, что мухи различают собственных и чужих по микрофлоре, но его можно было интерпретировать и по другому (может быть, сами лекарства каким-то образом делают мух неразборчивыми). В следующем опыте мух, обработанных антибиотиком, повторно «заражали» той или другой микрофлорой. Из крахмальной и паточной сред, в каких жили мухи, выделили бактерий и заразили ими пробирки со стерильной паточной средой. В пробирки посадили «вылеченных» антибиотиками мух, и уже через одно поколение у их восстановилась положительная ассортативность. Мухи опять стали предпочитать «своих», другими словами живших на среде с такой же микрофлорой (хотя сама среда на данный момент была одинаковая).

Создатели исследовали микрофлору крахмальных и паточных мух и узнали, что она довольно разнообразна и включает 10-ки видов микробов. Главное различие состояло в том, что в микрофлоре крахмальных мух оказалось примерно в 10 раз больше бактерий рода Lactobacillus. У крахмальных мух обнаружилось в среднем примерно по 230 000 этих бактерий на муху, а у паточных — только по 26 000. В особенности бурно расплодились в крахмальных мухах бактерии Lactobacillus plantarum. По-видимому, большая часть этих бактерий живет в кишечнике мух, где они вырабатывают фермент амилазу, тем помогая своим владельцам переваривать крахмал.

В процессе тестов каждое новое поколение мух пересаживали в стерильную среду. Поэтому бактерии могли туда попасть только вместе с мухами. Выяснилось, что бактерии L. plantarum в небольшом количестве живут в мухах из исходной, предковой популяции. Если мух выращивать на паточной среде, численность этих бактерий остается низкой. Но переход на крахмальную диету приводит к бурному размножению бактерий L. plantarum. Следующие опыты показали, что для того, чтобы появилась положительная ассортативность при выборе напарника, достаточно продержать крахмальных мух, вылеченных антибиотиком, в течение 1-го поколения на среде, зараженной только бактериями этого вида. Другие составляющие микрофлоры крахмальных мух такого конструктивного воздействия на замужние предпочтения не оказывают.

Создатели также измерили количество различных углеводородных феромонов (см.: Феромоны не привлекают, а заставляют задуматься, «Элементы», 19.10.2009) на коже крахмальных и паточных мух до и после обработки антибиотиками. Оказалось, что по концентрации нескольких феромонов крахмальные и паточные мухи довольно резко отличаются друг от друга. Обработка антибиотиками, во-1-х, понижает общее количество выделяемых феромонов, во-2-х, сглаживает различия меж паточными и крахмальными мухами (правда, не полностью, а только отчасти). На базе этих результатов создатели представили, что мушиная микрофлора может влиять на количество и состав выделяемых углеводородных феромонов. Вобщем, не исключено, что мухи могут непосредственно детектировать присутствие бактерий или продуктов их жизнедеятельности на теле напарника. Понятно, что млекопитающие определяют зараженность сородичей теми или другими бактериями при помощи особенных «иммунологических» рецепторов вомероназального органа (Иммунная система помогает животным отличать больных сородичей от здоровых по запаху, «Элементы», 24.04.2009). Может быть, и у насекомых имеется схожая возможность. Им мог бы помочь в этом, например, полиморфный белок DSCAM, о котором поведано в заметках Раскрыта затаенна иммунной системы насекомых («Элементы», 27.06.2006) и Развитие нервной системы и иммунитета у насекомых контролируется одним и тем же белком («Элементы», 19.09.2007).

По мнению создателей, их открытие подкрепляет предложенную ими ранее «хологеномную теорию эволюции», согласно которой основной единицей отбора является не изолированный организм со своим личным геномом, а «холобионт», или «сверхорганизм», другими словами симбиотический комплекс, состоящий из животного-хозяина и всех его микроскопических сожителей (Zilber-Rosenberg I., Rosenberg E., 2008. Role of microorganisms in the evolution of animals and plants: the hologenome theory of evolution // FEMS Microbiol Rev 32: 723–735; Rosenberg E., Sharon G., Zilber-Rosenberg I., 2009. The hologenome theory of evolution contains Lamarckian aspects within a Darwinian framework // Environmental Microbiology 11(12): 2959–2962). В Рф схожие идеи несколько ранее начал развивать А. Б. Савинов из Нижегородского института, который предложил термин «аутоценоз», близкий, но не похожий по смыслу «холобионту».

Исследование показало, что выбор брачного напарника у мух зависит не только от их собственного генома, ну и от симбиотических бактерий, обладающих своими геномами. Беря во внимание, что способы выбора брачного напарника могут оказывать самое радикальное воздействие на ход эволюции, приходится признать, что в такой ситуации уже тяжело рассматривать эволюцию мух раздельно от эволюции их бактериальных симбионтов. Исходя из убеждений «хологеномной теории», размножение бактерий L. plantarum в кишечнике крахмальных мух аналогично мультипликации (умножению) генов, в том числе генов амилазы, в «хологеноме» холобионта.

Таким образом, конфигурации аспект среды могут приводить к быстрым изменениям состава микрофлоры у насекомых. Это, в свою очередь, способствует быстрому формированию положительной ассортативности и частичной репродуктивной изоляции, что может стать первым шагом на пути к разделению исходного вида на два. На данный момент мы знаем, что непосредственно меняется у мух («мушиных холобионтов», по выражению создателей) при выращивании на контрастных средах и по какому признаку они отличают собственных от чужих. Правда, по-прежнему не совсем ясно, почему они предпочитают скрещиваться с партнерами, обладающими идентичной микрофлорой, и каковы молекулярные и нейрологические механизмы различения особей с разными наборами симбионтов.

См. также:

1) Видообразование — личное дело каждого, «Элементы», 15.02.2006.

2) Стресс способствует близкородственным скрещиваниям, «Элементы», 19.03.2009.

3) Как отличить собственных от чужих? Неканонические механизмы репродуктивной изоляции.

4) Иммунная система помогает животным отличать больных сородичей от здоровых по запаху, «Элементы», 24.04.2009.

5) Куликов А. М., Марков А. В. Иммунная система, стресс и видообразование: звенья одной цепи? (PDF, 335 Кб) // Природа. 2009. №10. Стр. 11–17.

Александр Марков

A — схема опыта; starch — среда на базе крахмала, CMY — стандартная среда, включающая кукурузную муку (cornmeal), патоку (molasses) и дрожжи (yeast). B — результаты тестирования на избирательность после 11 поколений. Высота столбиков отражает количество спариваний. Рисунок из обсуждаемой статьи в PNAS

Создатели провели контрольный опыт: две популяции мух выращивали в течение 27 поколений изолированно, но на идентичной (паточной) среде. В этом случае никакой ассортативности не появилось: мухи одинаково охотно спаривались как со своими, так и с чужими. Значит, дело не в изолированном развитии популяций, а непосредственно в разных аспектах жизни. Такой же результат был получен и Дианой Додд: ее мальтозные мухи не делали различий меж партнерами из «своей» полосы и 3-мя другими мальтозными линиями; то же самое наблюдалось и в 4 крахмальных линиях.

После этого создатели опять повторили исходный опыт, помещая последнее поколение мух перед тестированием в пробирки со средой, содержащей антибиотик (тетрациклин, рифампицин, стрептомицин или все три продукта слету). Оказалось, что эта процедура приводит к полному исчезновению избирательности. На данный момент мухи спаривались с кем ни попадя, не делая никаких различий меж своими и чужими (в общей трудности было записанно 267 гомогамных и 263 гетерогамных спаривания).

Этот результат уже позволял представить, что мухи различают собственных и чужих по микрофлоре, но его можно было интерпретировать и по другому (может быть, сами лекарства каким-то образом делают мух неразборчивыми). В следующем опыте мух, обработанных антибиотиком, повторно «заражали» той или другой микрофлорой. Из крахмальной и паточной сред, в каких жили мухи, выделили бактерий и заразили ими пробирки со стерильной паточной средой. В пробирки посадили «вылеченных» антибиотиками мух, и уже через одно поколение у их восстановилась положительная ассортативность. Мухи опять стали предпочитать «своих», другими словами живших на среде с такой же микрофлорой (хотя сама среда на данный момент была одинаковая).

Создатели исследовали микрофлору крахмальных и паточных мух и узнали, что она довольно разнообразна и включает 10-ки видов микробов. Главное различие состояло в том, что в микрофлоре крахмальных мух оказалось примерно в 10 раз больше бактерий рода Lactobacillus. У крахмальных мух обнаружилось в среднем примерно по 230 000 этих бактерий на муху, а у паточных — только по 26 000. В особенности бурно расплодились в крахмальных мухах бактерии Lactobacillus plantarum. По-видимому, большая часть этих бактерий живет в кишечнике мух, где они вырабатывают фермент амилазу, тем помогая своим владельцам переваривать крахмал.

В процессе тестов каждое новое поколение мух пересаживали в стерильную среду. Поэтому бактерии могли туда попасть только вместе с мухами. Выяснилось, что бактерии L. plantarum в небольшом количестве живут в мухах из исходной, предковой популяции. Если мух выращивать на паточной среде, численность этих бактерий остается низкой. Но переход на крахмальную диету приводит к бурному размножению бактерий L. plantarum. Следующие опыты показали, что для того, чтобы появилась положительная ассортативность при выборе напарника, достаточно продержать крахмальных мух, вылеченных антибиотиком, в течение 1-го поколения на среде, зараженной только бактериями этого вида. Другие составляющие микрофлоры крахмальных мух такого конструктивного воздействия на замужние предпочтения не оказывают.

Создатели также измерили количество различных углеводородных феромонов (см.: Феромоны не привлекают, а заставляют задуматься, «Элементы», 19.10.2009) на коже крахмальных и паточных мух до и после обработки антибиотиками. Оказалось, что по концентрации нескольких феромонов крахмальные и паточные мухи довольно резко отличаются друг от друга. Обработка антибиотиками, во-1-х, понижает общее количество выделяемых феромонов, во-2-х, сглаживает различия меж паточными и крахмальными мухами (правда, не полностью, а только отчасти). На базе этих результатов создатели представили, что мушиная микрофлора может влиять на количество и состав выделяемых углеводородных феромонов. Вобщем, не исключено, что мухи могут непосредственно детектировать присутствие бактерий или продуктов их жизнедеятельности на теле напарника. Понятно, что млекопитающие определяют зараженность сородичей теми или другими бактериями при помощи особенных «иммунологических» рецепторов вомероназального органа (Иммунная система помогает животным отличать больных сородичей от здоровых по запаху, «Элементы», 24.04.2009). Может быть, и у насекомых имеется схожая возможность. Им мог бы помочь в этом, например, полиморфный белок DSCAM, о котором поведано в заметках Раскрыта затаенна иммунной системы насекомых («Элементы», 27.06.2006) и Развитие нервной системы и иммунитета у насекомых контролируется одним и тем же белком («Элементы», 19.09.2007).

По мнению создателей, их открытие подкрепляет предложенную ими ранее «хологеномную теорию эволюции», согласно которой основной единицей отбора является не изолированный организм со своим личным геномом, а «холобионт», или «сверхорганизм», другими словами симбиотический комплекс, состоящий из животного-хозяина и всех его микроскопических сожителей (Zilber-Rosenberg I., Rosenberg E., 2008. Role of microorganisms in the evolution of animals and plants: the hologenome theory of evolution // FEMS Microbiol Rev 32: 723–735; Rosenberg E., Sharon G., Zilber-Rosenberg I., 2009. The hologenome theory of evolution contains Lamarckian aspects within a Darwinian framework // Environmental Microbiology 11(12): 2959–2962). В Рф схожие идеи несколько ранее начал развивать А. Б. Савинов из Нижегородского института, который предложил термин «аутоценоз», близкий, но не похожий по смыслу «холобионту».

Исследование показало, что выбор брачного напарника у мух зависит не только от их собственного генома, ну и от симбиотических бактерий, обладающих своими геномами. Беря во внимание, что способы выбора брачного напарника могут оказывать самое радикальное воздействие на ход эволюции, приходится признать, что в такой ситуации уже тяжело рассматривать эволюцию мух раздельно от эволюции их бактериальных симбионтов. Исходя из убеждений «хологеномной теории», размножение бактерий L. plantarum в кишечнике крахмальных мух аналогично мультипликации (умножению) генов, в том числе генов амилазы, в «хологеноме» холобионта.

Таким образом, конфигурации аспект среды могут приводить к быстрым изменениям состава микрофлоры у насекомых. Это, в свою очередь, способствует быстрому формированию положительной ассортативности и частичной репродуктивной изоляции, что может стать первым шагом на пути к разделению исходного вида на два. На данный момент мы знаем, что непосредственно меняется у мух («мушиных холобионтов», по выражению создателей) при выращивании на контрастных средах и по какому признаку они отличают собственных от чужих. Правда, по-прежнему не совсем ясно, почему они предпочитают скрещиваться с партнерами, обладающими идентичной микрофлорой, и каковы молекулярные и нейрологические механизмы различения особей с разными наборами симбионтов.

См. также:

1) Видообразование — личное дело каждого, «Элементы», 15.02.2006.

2) Стресс способствует близкородственным скрещиваниям, «Элементы», 19.03.2009.

3) Как отличить собственных от чужих? Неканонические механизмы репродуктивной изоляции.

4) Иммунная система помогает животным отличать больных сородичей от здоровых по запаху, «Элементы», 24.04.2009.

5) Куликов А. М., Марков А. В. Иммунная система, стресс и видообразование: звенья одной цепи? (PDF, 335 Кб) // Природа. 2009. №10. Стр. 11–17.

Александр Марков